秋がやってくると、七五三の準備を始めることを考えている方も多いのではないでしょうか?「いつから準備を始めたらいいのか」「初めてで何も分からない」という悩みを抱えることもあるかもしれません。

小さなお子様が主役の七五三は、計画を立てることが非常に重要です。そこで、今回は七五三の行事を効率的に進めるためのスケジュールの立て方についてご紹介いたします。

七五三までの準備

七五三では、必ずしも「こうでなければいけない」という厳格なルールはありません。

それぞれのご家族やお子さんの状況に合わせて、自由にスケジュールを調整するのが一番です。

大切なのは、お子さんとご家族にとって思い出深い1日にするための準備を進めていくことです。

もし、何から準備を始めていいか分からない場合は、以下の4つのステップに従って進めてみると良いでしょう。

参拝の日・人数・スケジュール・予算を決める

11月15日が正式な七五三の日とされていますが、近年ではこの日が平日に当たることが多く、仕事や学校の都合でなかなか参拝するのは難しいものです。

そのため、ほとんどのご家族は10月から11月の土日や祝日にお参りに行く傾向があります。

ただし、この時期は七五三の参拝で混雑するため、予約制の神社では早めに予約をしておくことをおすすめします。

混雑を避けるため、10月初めや12月初めに参拝する方もいます。

また、縁起の良い日にこだわりたいご家族は、「大安」「友引」「先勝」などの日に参拝を選ぶ場合もあります。

最終的な参拝日は、ご家族の予定やこだわりに合わせて調整し、決めると良いでしょう。

新型コロナウイルス感染リスク防止による大人数での会食制限が緩和されたことで、久しぶりに家族が集まり、七五三の会食を計画している方も増えているかもしれません。

通常、七五三の食事会では、祖父母を招いて行うことが一般的です。

祖父母だけでなく、曾祖父母や親戚、仲の良い人たちも一緒に盛大にお祝いする場合もあります。

ゲストを呼ばずに親子だけでお祝いする家庭もあります。

予算や祖父母の希望とのバランスを考えて、誰を招くかは家族で話し合ってしっかり決めましょう。

七五三の当日のスケジュールは、個々の家庭によって異なることがありますが、一般的には以下のような流れで過ごすことが多いです。

着付け・ヘアセット

神社にて参拝・祈祷

スタジオ・写真館での写真撮影

食事会

小さなお子さんを連れての移動は、親御さんにとって本当に大変ですよね。

そのため、一部のご家族では、食事会を別の日に設定したり、写真撮影をスタジオで行わずに神社で家族写真を撮るという選択肢もあります。

無理のないスケジュールを立てて、ご家族にとってストレスのない形で七五三の日を過ごしましょう。

当日のスケジュールは、夫婦で共有することでスムーズに協力し合えます。

七五三にかかる費用は、普通は衣装や着付け、神社の初穂料や写真撮影、そして食事会など。

それぞれの予算に合わせて、準備を進めていきましょう!

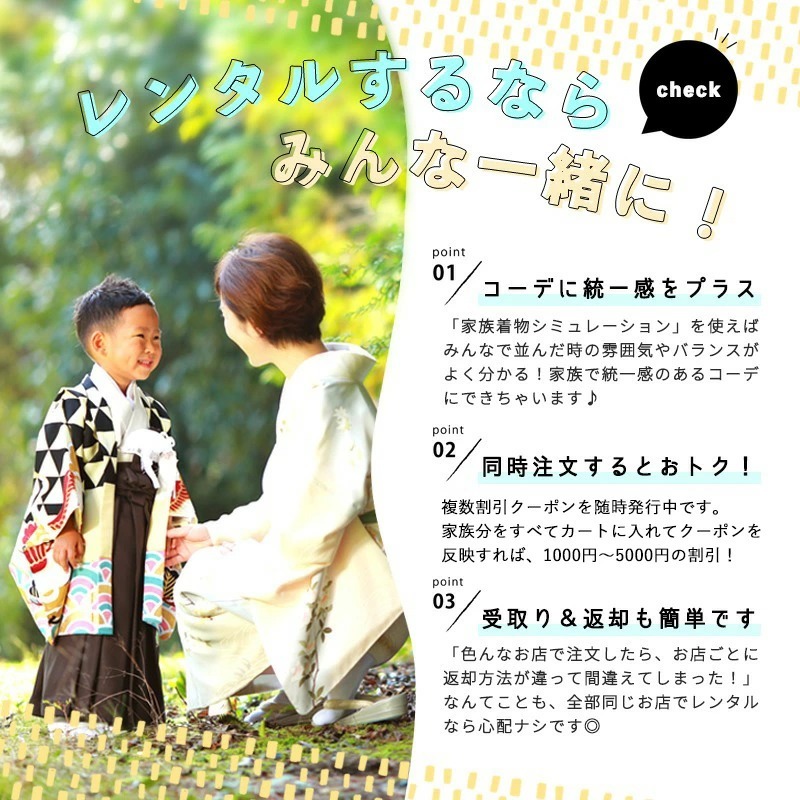

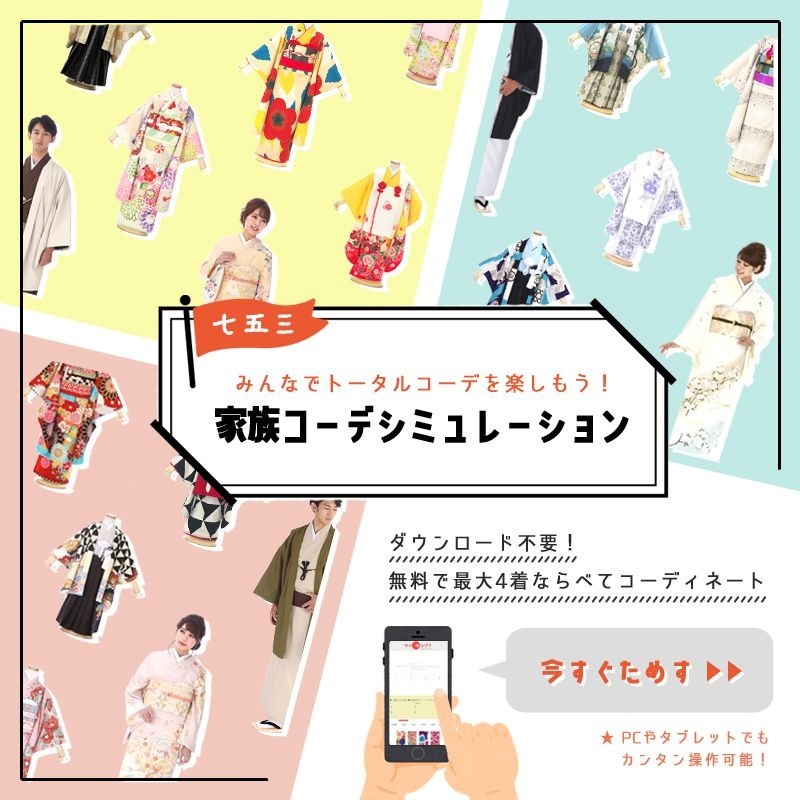

衣装レンタルの予約

七五三当日は、多くのお子さんが和装を身にまとい、特に手入れの必要のないレンタル衣装が一般的です。

衣装をレンタルする場合でも、購入する場合でも、できるだけ早めに2〜3ヶ月前までに予約することをおすすめします。

直前になると、人気の衣装が予約で埋まってしまい、お気に入りのデザインの着物が全て借りられてしまうこともあります。

大切なお子さんの特別な1着を見つけたいのであれば、余裕を持って早めに情報収集をし、予約や購入を進めることが重要です。

一部の方々は夏前には決めてしまうこともありますので、できるだけ早めに行動することをお勧めします。

写真館・スタジオの予約

衣装だけでなく、10~11月は写真館やスタジオの予約も混み合うことが多いです。

予約を考えているなら、早めに手続きすることが安心ですよ。

神社によっては七五三プランがあり、家族写真の撮影までパッケージになっている場所や、スタジオでの撮影ではレンタルから着付けまでセットになっている場所もあります。

しかし、当日は慣れない衣装での移動や神社の人ごみで、小さなお子さんにとっては負担が多くなってしまうかもしれません。

撮影の頃には疲れてしまっているかもしれません。

スケジュールを効率的に進めて、せっかくの記念日を楽しみましょう。

食事会の予約

午前中に七五三の参拝を済ませて、昼食も兼ねて食事会をする場合は、参拝先の神社やお寺へのアクセスの良さが重要になります。

お店を選ぶ際には、立地の便利さやアクセスの良さを考慮しましょう。

移動がスムーズに行える場所を選ぶと良いです。

特に七五三シーズンの土日や祝日は、神社に併設された食事処や近隣のレストランが混雑することが多いです。

事前に予約をしておくことをおすすめします。

予約の際に、お店に七五三のお祝いであることを伝えると、子ども用のイスや席を用意してくれる場合もありますので、安心して食事ができますね。

自宅でのケータリングや出前を利用する方もいますが、レストランやホテルでは七五三セットやお祝い膳などの特別なメニューを用意していることが多いので、祖父母なども一緒に外食を選ぶご家族が多いようです。

ゲストがたくさんいる場合は、家での食事会が予算が抑えられるかもしれません。

でも、人数が少ない場合は、レストランで食事する方がコスパが良い場合もあります。

事前に家で食事をするか外で食べるかを決めて、ケータリングやレストランの予約は早めに済ませておきましょう。

当日に必要なもの

慣れない着物を着て長時間を過ごすことは、小さなお子さんにとっては疲れやすく、思いがけないトラブルが起きることもあります。

そのような場合に備えて、便利なアイテムを準備しておくと良いです。

当日に必要な着物や着替えなど、持ち物をリストアップしましょう。

足りないものは無いかを確認し、準備を進めていきましょう。

ビデオカメラなどの充電や着替え後のお子さまの靴などは忘れやすいので、注意しましょう。

参拝時に使えるアイテム

着崩れの主な原因は帯の緩みであり、帯が緩んでしまうと着物全体が乱れてしまうことがよくあります。

そのような場合は、帯と体の間にできた空間に小さなタオルを挟むと、帯の緩みをある程度抑えることができます。

背中にこっそりと隠れるように挟んでください。

また、ヘアセットの崩れについても心配ですね。

風などで髪の毛が落ちたり乱れたりすることがよくありますが、ヘアピンやヘアスプレーを持ち歩くことで、必要な時に直すことができて安心です。

足袋と草履で1日を過ごすことは、特に子供にとっては大変なことです。

実際、お子さんは草履を脱ぎたくなってしまうことも多く、気づいたら草履を脱いで走り回ってしまうこともあります。

そんな場合には、普段から履き慣れた靴を持っていくことが安心です。

祈祷中や写真撮影の際にはしっかりと草履を履きますが、それ以外の時間は靴で過ごしても良いでしょう。

ただし、注意が必要です。

靴の素材にマジックテープなどが使われている場合、それが着物の生地に張り付いてしまうことで生地が傷つく可能性があります。

その点には充分に気を付けてください。

七五三の参拝時期は、秋から冬に向かっていくため、天候によっては肌寒い日もあります。

また、屋外での滞在時間も長いことから、念のため防寒具を持参することをおすすめします。

ブランケットやカイロ、マフラーなどを用意しておくと安心です。

特に、寒さをしのぐためにブランケットを持って行くと良いでしょう。

カイロは手やポケットに忍ばせて体を温めるのに便利ですし、マフラーは首元を暖かく保つのに役立ちます。

また、あらかじめ下着やレギンスを着用しておくと、体を暖かく保つことができますので、そうした対策も検討してみてください。

着付けや祈祷など、小さなお子さんにとっては非常に慣れない経験が続き、そのためにぐずってしまうこともあります。

待ち時間も多いので、念のためお菓子やおもちゃを持って行くことをおすすめします。

お菓子については、飲食が許可されている場所で楽しんでいただけるようにしましょう。

ただし、衣装が汚れないように注意が必要です。膝にタオルや手ぬぐいを敷いておくなど、衣装への対策を行いましょう。

これらの対策を講じることで、お子さんが楽しい時間を過ごせるようになります。

小さなお子さんにとって、普段は一人でできるトイレも和装の場合は大変なことがありますね。

着物を着用している状態でトイレに行きたくなった場合には、必ず大人がお手伝いしてあげてください。

その際には、裾を捲り上げて、落ちないように念のためクリップや洗濯バサミで止めると安心です。

もし着物用のクリップをお持ちであれば、それを使用する方が望ましいですが、短時間のトイレの場合には洗濯バサミでも問題ありません。

このような対策を行うことで、お子さんが和装の状態でも快適にトイレを利用できるようになります。

万全の準備をしてきた七五三の当日に、まさかの雨が降ってしまう可能性もありますね。

しかし、しっかりと対策を講じれば大丈夫です。

まず、草履は参拝中や写真撮影時のみ履き、それ以外の時間は長靴を履き、ポンチョで全身を覆いましょう。

これによって雨による濡れや汚れを防ぐことができます。

しかし、雨の日に一番心配なのは着物への泥跳ねです。その防止策として、風呂敷を利用しましょう。着物の裾を捲り上げ、トイレでも使えるクリップや洗濯バサミで固定し、その上から風呂敷をスカートのように腰から下に巻きます。

これによって着物が汚れる心配はありません。

さらに、濡れた場合のために余分なタオルも用意しておくと良いでしょう。

これによって濡れた部分を早く拭き取ることができます。

以上の対策を講じることで、雨の日でも着物を守り、安心して七五三を楽しむことができます。

神社で祈祷を受ける際、ご家族の中には神社での記念撮影を望む方もいらっしゃるでしょう。

最近では、スマートフォンに対応した三脚用ホルダーや、手ブレを防ぐための「スマホ用ジンバル」という機材が利用できます。

これらの機材をうまく活用することで、撮影がスムーズに進み、手ブレや揺れを最小限に抑えたクリアな写真や映像を得ることができます。

ぜひ、うまく活用して、思い出に残る素敵な写真や映像を撮影してください。

三脚用ホルダーは、スマートフォンをしっかり固定するための便利なアイテムであり、

手持ちでの撮影よりも安定感があります。

スマホ用ジンバルは手ブレを補正してくれる機能を備えており、

特に動画撮影に効果的です。

食事会に使えるアイテム

七五三の参拝後、食事会で心配なのは、着物が汚れちゃうかもしれないこと。

事前にそんな心配をしないような準備をしておくと安心です。

参拝の後、食事会の前に洋服に着替えるのもひとつの選択肢です。

食事の間に衣装を汚してしまう可能性もありますし、子供たちにとっても長時間和服は疲れるものですから。

食事中は、着物に食べ物や飲み物をこぼさないように細心の注意を払いましょう。

ただ、いつも神経を使っているのは親御さんにとってもプレッシャーです。

心置きなく食事を楽しめるよう、首から下を覆ってくれるスモッグを着るか、首回りに手ぬぐいを巻いて、胸から下は大きなタオルで前掛けのようにすると良いでしょう。

タオルや手ぬぐいがずり落ちないように、スタイクリップや洗濯バサミなども準備しておくと安心です。

まとめ

今回は、七五三当日に向けての必要な準備と、当日に役立つアイテムをご紹介しました。 実は、準備が早めに必要なことに驚かれたのではないでしょうか。

七五三は本当に特別なお祝いの機会なので、じっくりと準備をして、素敵な思い出をたくさん作りたいものです。

当日は何が起こるかわからないので、便利なアイテムも用意して、笑顔いっぱいの一日を過ごしてください。

七五三の着物 NEW TREND

対応身長110cm-125cm

明るく鮮やかな色合いやポップでかわいいデザインが豊富な高級化繊

昔から晴れ着と言えば正絹

対応身長85cm-100cm

明るく鮮やかな色合いやポップでかわいいデザインが豊富な高級化繊

昔から晴れ着と言えば正絹

対応身長103cm-118cm

■袴タイプ

■和洋2WAYタイプ

対応身長85cm-98cm

■袴タイプ

■被布タイプ

■和洋2WAYタイプ