七五三の記念に「絵馬」を奉納するご家庭が増えています。

お子さまの健やかな成長を願って、何を書けばいいのか迷う方も多いのではないでしょうか?

本記事では、絵馬に書く願いごとの文例やマナー、奉納方法、自宅で保管する場合のポイントまで、やさしく丁寧にご紹介します。

また、近年はお寺で七五三を行うご家庭も増えており、その場合の絵馬の取り扱いについても触れています。

神社・お寺の両方に配慮した内容で、初めての七五三でも安心して準備できる情報をお届けします。

願いを『かたち』にする、絵馬という祈り

お子さまの成長を願い、神社でそっと結ばれる一枚の絵馬。

そこには、ご家族の愛情と祈りがこめられています。

七五三やお宮参りで授与される絵馬や破魔矢、お守りなどの授与品は、単なる記念品ではなく、『ご家族の想いを神様に届けるための神聖な手段』。

この記事では、そんな絵馬の意味や書き方、自宅での飾り方や返納方法まで、やさしく丁寧にご紹介いたします。

絵馬とは?日本の伝統に宿る「願いのかたち」

神様に馬を奉納していた古来の風習が、絵に描いた馬=絵馬として今に伝わっています。

現在では、家族の願いを絵馬にしたため、神社に奉納するのが一般的な風習に。

七五三やお宮参りでは、以下のような願いがよく記されます。

- ○○が健康で笑顔あふれる日々を過ごせますように

- 家族みんなで○○の成長を見守れますように

- 新しい命が、たくさんの愛に包まれて育ちますように

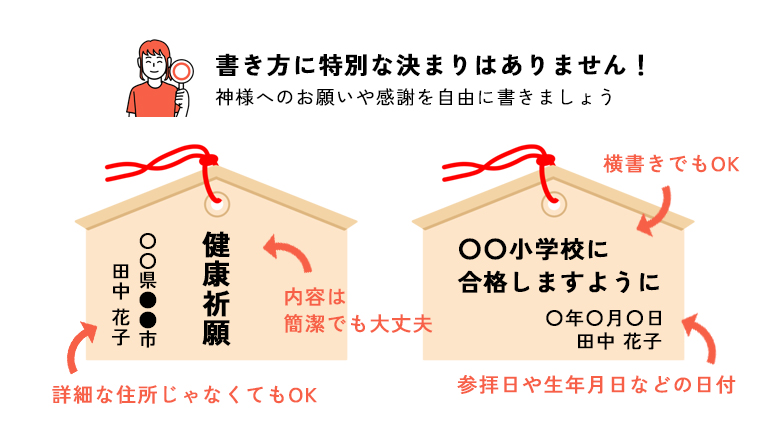

絵馬の書き方と奉納の仕方|心を込めて、丁寧に

- 筆記具は油性ペンや筆ペンがにじみにくくおすすめ

- 願い事 → お名前 → 日付 の順で記入

- ご家族で一緒に書いたり、お子さまに一言書いてもらうのも素敵な思い出に

- ○○が元気いっぱいに育ちますように。

- 七五三を迎えられたことに感謝し、これからの成長を祈っています。

- 家族みんなが仲良く、健やかに暮らせますように。

- ○○が無事に生まれてきてくれたことに感謝します。元気に育ってね。

- この子の未来が明るく幸せでありますように。

- たくさんの愛の中で、すくすく成長しますように。

神社の境内にある「絵馬所」に、絵馬の紐を引っ掛けて飾ります。

神社によって「絵柄が外側」か「願い事が外側」かが異なる場合がありますので、迷ったときは神社の方に確認してみましょう。

絵馬は持ち帰ってもOK?自宅での飾り方と保管方法

絵馬は本来「神様へのお供え物」ですので、人の目線よりも高い位置に飾るのが基本。

おすすめの場所

- 神棚

- 床の間

- 本棚の上段など清潔な場所

お守りや破魔矢など、他の授与品と一緒に飾ってもOK。

空間が“神聖な気配”に包まれます。

記念として絵馬を残したい場合は、ほこりがかからないよう和紙に包んで箱に保管したり、フォトフレームに入れて飾るのもおすすめです。

授与品の意味と取り扱い|一つひとつに込められた願い

細く長く粘り強く育つようにとの願いが込められた、七五三の定番アイテム。

食べきれない場合は、小さくカットしておやつやお料理に使っても問題ありません。

厄払い・魔除けの意味を持つ縁起物。

人の目線よりも高い場所、特に南向き・東向き・凶方位に飾ると良いとされますが、あまり神経質にならず、お家の雰囲気に合わせて飾って大丈夫です。

お子さまを守ってくれる大切な存在。

ランドセルや通園バッグにつけたり、飾る場合は他の授与品と並べて清らかな場所に置きましょう。

返納のタイミングと方法|感謝の気持ちを込めて

- 約1年後

- 願いが叶ったとき

- お礼参りの際

神社では、年に一度「お焚き上げ」や「どんど焼き」などの儀式で、絵馬や授与品を清めて天に返す行事が行われています。

七五三の授与品は、お子さまの成長を見守る象徴として、成人や結婚の節目まで大切に保管するご家庭も少なくありません。

ご家庭の考えに合わせて、無理のない範囲で扱いましょう。

お寺で七五三を行う場合、絵馬の取り扱いは?

七五三のご祈祷といえば神社をイメージされる方が多いですが、地域やご家庭の信仰によっては、お寺でお祝いするケースもあります。

お寺では絵馬の奉納がない場合もありますが、一部の寺院では神社と同様に「絵馬掛け」が設置されていることも。

ただし、お寺では仏教の考え方に基づく「祈願」や「お守り・お札」が中心となるため、絵馬の取り扱いは神社とは異なることがあります。

お寺で七五三のご祈祷を受ける予定の場合は、事前に以下の点を確認しておくと安心です。

- 絵馬の授与があるか

- 奉納スペースが設けられているか

- 「願いごとを書く」ことが仏教の教義と合致するか(宗派により異なる)

また、お寺では絵馬のかわりに「写経」「祈願札」「祈祷札」を用いるところもあり、これらに名前や願いを書いて納めるスタイルも。

その寺院の慣習に従い、心を込めてお願いごとを託すことが大切です。

小さな願いが、未来の宝ものに

七五三やお宮参りは、ご家族にとって一生に一度の大切な節目。

絵馬や授与品は、その“祈り”をかたちにして残してくれる存在です。

何年か後に見返したとき、「このとき、こんな願いを込めたんだね」と語り合えるような、心に残る思い出となりますように。

どうか、家族の優しい気持ちを一枚の絵馬に託してみてください。

七五三の着物 NEW TREND

7歳女の子着物

【対応身長110cm-125cm】【オリジナル髪飾り付】

■明るく鮮やかな色合いやポップでかわいいデザインが豊富な高級化繊

■昔から晴れ着と言えば正絹

3歳女の子着物

【対応身長85cm-100cm】【オリジナル髪飾り付】

■明るく鮮やかな色合いやポップでかわいいデザインが豊富な高級化繊

■昔から晴れ着と言えば正絹

5歳男の子着物

【対応身長103cm-118cm】

■袴タイプ

■和洋2WAYタイプ

3歳男の子着物

【対応身長85cm-98cm】

■袴タイプ

■被布タイプ

■和洋2WAYタイプ

マイセレクトの着物レンタル

最新トレンドと伝統を融合。

当店の七五三衣装で個性を表現!

ママも晴れ着で家族の喜びをシェア!

最新トレンドから定番まで。

魅力を引き出す衣裳がここに!

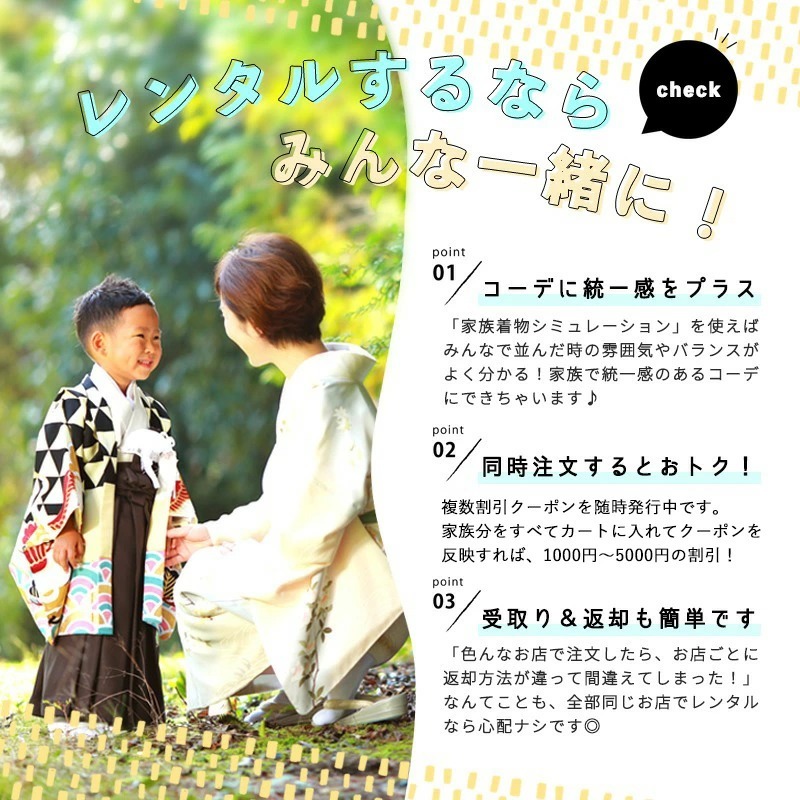

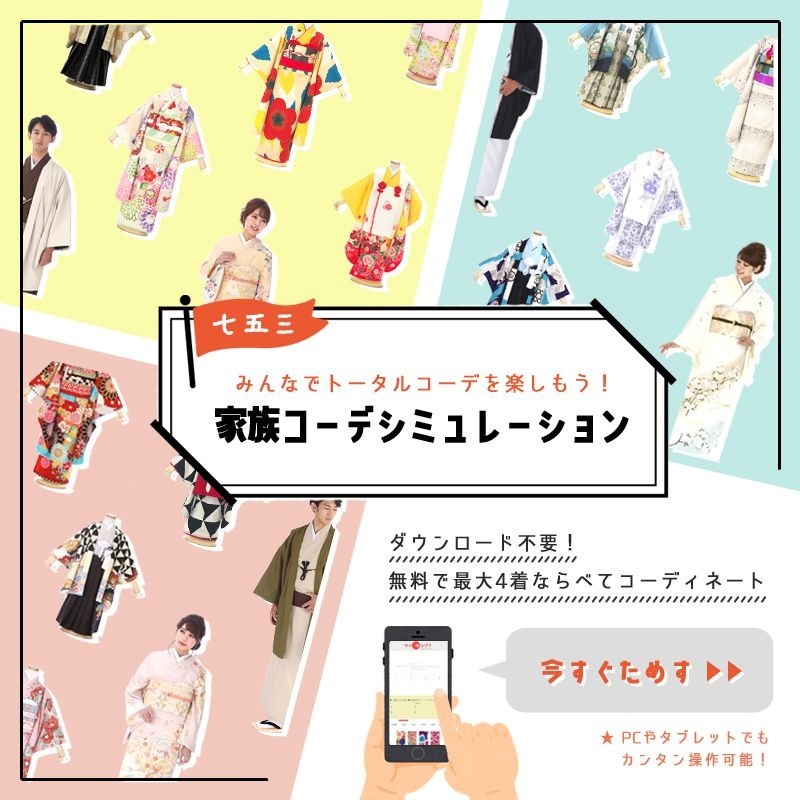

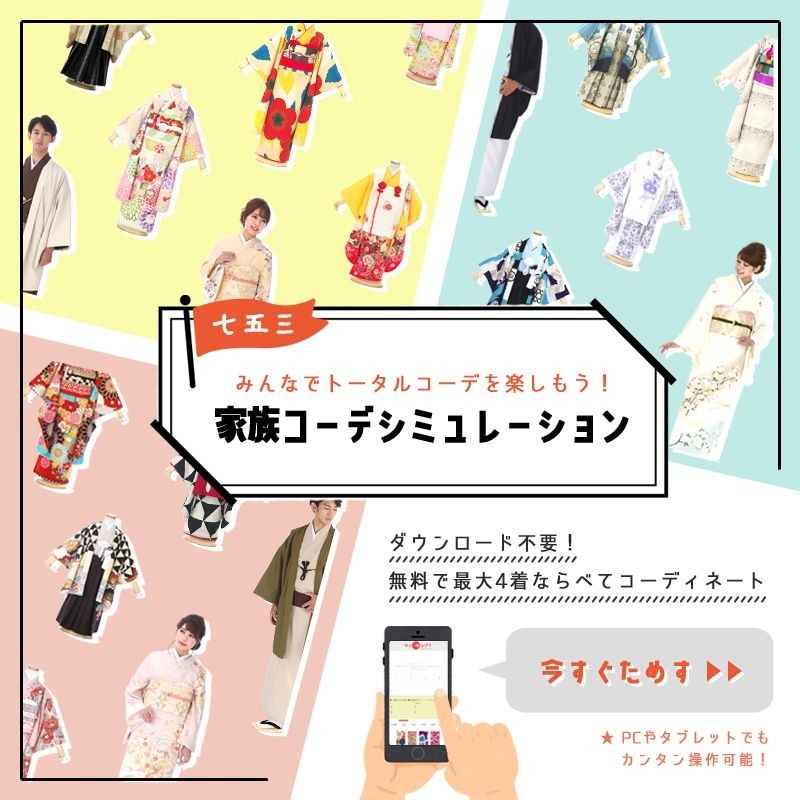

七五三は家族で着物のコーデシミュレーション

.jpg)