秋の澄んだ空の下、鮮やかな着物をまとった子どもたちが、家族とともに神社へ向かう七五三の風景。

その美しい光景の裏には、日本ならではの深い歴史と文化が息づいています。

では、七五三の由来とは何なのでしょうか?

その歴史をたどりながら、七五三が持つ意味、そして地域による違いについてもご紹介します。

七五三の起源|いつから始まった?

七五三のルーツは、平安時代にまでさかのぼります。

昔の日本では、幼い子どもの生存率が低く、「7歳までは神の子」とされていました。

そのため、特定の年齢を迎えた際に、子どもの無事な成長を祝う儀式が行われていたのです。

その後、江戸時代に入ると、武家社会を中心に七五三の形式が確立され、広く庶民にも普及しました。

当時の七五三は、現代と同じく3歳・5歳・7歳で行われ、次のような意味が込められていました。

こうした儀式は、現在の七五三の形へとつながっています。

3歳:『髪置きの儀』

それまで剃っていた髪を伸ばし始める儀式。

昔の日本では、髪を剃ることで頭を清潔に保ち、病気や邪気を防ぐと考えられていました。

特に幼い子どもは体が弱く、感染症のリスクが高かったため、髪を剃ることで衛生状態を保つ工夫がされていました。

また、武士階級の子どもたちの間では、生え変わる髪とともに強く丈夫に育つよう願いを込めて、一定の年齢まで髪を剃る習慣がありました。

髪置きの儀では、まず白い布を敷いた台の上に、髪を置く形で儀式を行いました。

家族や親族が見守る中、子どもの髪に触れながら、「健やかに成長しますように」と願いを込めました。

時には、長寿や健康を象徴する白髪の束を添えることもあり、「白髪になるまで長生きできるように」という願いが込められていました。

髪置きの儀は、こうした昔の習慣を終え、健やかな成長を願う象徴的な節目とされています。

5歳:『袴着の儀』

男の子が初めて袴を身につける儀式。

平安時代から公家や武士の間で行われていたもので、正式な衣装を身にまとうことで社会の一員として認められる意味がありました。

当時は、男子が幼児期を終え、一人前の若者としての第一歩を踏み出す重要な節目とされていました。

袴着の儀では、まず子どもに白装束を着せ、家族や親族が見守る中、神職が祝詞を上げて健康と成長を祈願しました。

その後、父親や師匠的な立場の男性が袴を着せることで、子どもが「一人前の男子」として認められるという意味が込められていました。

また、袴を着せた後には、家族の長や師匠が酒を口に含み、それを子どもの額に吹きかける「祝酒(いわいざけ)」の儀式が行われることもありました。

これは、「知恵を授ける」「強く育つように」との願いが込められたものでした。

7歳:『帯解きの儀』

女の子が大人と同じ帯を結び始める儀式。

江戸時代以降、女の子が幼児用の紐付きの着物から、正式な帯を締める着物へと移行する大切な節目とされていました。

これにより、女の子は「幼児期を卒業し、少女として成長する」ことを象徴しました。

帯解きの儀では、まず母親や祖母が見守る中で、子どもの紐付きの着物を脱がせ、新しい帯を締めた着物を着せました。

この儀式は、子どもが幼児から少女へと成長することを意味し、家族が祝福する場でもありました。

地域によっては、『帯解き餅』と呼ばれるお餅を用意し、家族で分け合って食べる風習もありました。

これは「これからもしっかりと成長し、丈夫な体を持つように」との願いが込められています。

また、一部の地域では、帯解きの儀の後に祖母や母が髪を結い直し、より大人びた髪型に整える習慣もありました。

これもまた「少女としての自覚を持つ」ことを促す意味があったと言われています。

なぜ11月15日が七五三なの?

現在、七五三のお参りは11月15日とされていますが、この日付にも由来があります。

一説によると、江戸幕府の5代将軍・徳川綱吉が、自身の子どもである徳松(とくまつ)の健康と成長を願い、11月15日に特別な祈願を行ったことが七五三の起源の一つとされています。

徳松は幼い頃から体が弱く、無事に成長できるようにと願いを込められたと言われています。

また、この日は『鬼宿日(きしゅくにち)』と呼ばれる吉日で、婚礼以外のあらゆる祝い事に適した日と考えられていました。

そのため、子どもの成長を願う七五三の行事がこの日に定着したと言われています。

近年では、11月15日にこだわらず、10月~11月の間で家族の都合に合わせて参拝する家庭も増えています。

その背景には、現代のライフスタイルの変化が関係しています。

多くの家庭では共働きが一般的になり、週末や祝日を利用して家族そろってお祝いをするケースが増えました。

また、神社によっては混雑を避けるために、10月から11月中旬にかけて祈祷を受け付けるようになっており、柔軟なスケジュールで参拝できるようになっています。

さらに、フォトスタジオの普及により、前撮りや後撮りを行う家庭も多くなり、七五三のお祝いを分散して行う傾向が強まっています。

七五三の地域による違い

七五三の風習が地域によって異なる背景には、日本の歴史的な文化や生活様式の違いが影響しています。

関東では「数え年」で祝う家庭が多く、関西では「満年齢」で祝うケースが見られるのは、伝統的な年齢の数え方の違いが関係しています。

- 関東地方

公家や武家の文化が根強く、日本古来の考え方に基づいて成長の節目を迎える風習が続いています。

関東では「7歳までは神の子」という考えが強く、公家や武家の文化に基づいた伝統的な価値観が残っているため、より早く成長の節目を迎え、厄を払うために数え年でお祝いする習慣が根付いたとされています。

数え年は、古くからの日本の暦に基づく年齢の数え方で、元旦を迎えると年を取る方式でした。

これにより、成長の節目をより早く迎え、厄を払う目的も含まれていました。 - 関西地方

商人文化が発達し、交易が盛んであったため、西洋文化の影響を受けやすく、明治時代以降に普及した「満年齢」の考え方が定着しました。

満年齢は、誕生日ごとに年を取る方式であり、より実際の成長に合わせて祝う考え方が重視されるようになりました。

関西の一部地域では、七五三の際に「お食い初め」を併せて行う家庭もあります。

これは、兄弟や親戚が集まりやすい行事として、まとめてお祝いする風習が発展したと考えられます。

また、七五三に欠かせない千歳飴にも地域差があります。

東京発祥の細長い千歳飴は、「長寿」の願いを込めた縁起物として広まりました。

関西では短めの千歳飴がセットになっていることもあり、地域の食文化や風習に合わせた形で受け継がれています。

このように、七五三の祝い方の違いは、地域の文化や歴史的背景が大きく影響しています。

七五三が今に続く理由

七五三は、単なる儀式ではなく、家族の愛と願いが込められた行事です。

「ここまで大きくなってくれてありがとう」

「これからも健やかに育ちますように」

そんな想いを、子どもとともに分かち合う時間。

それこそが、七五三が長年愛され続けている理由なのかもしれません。

ぜひ、ご家族とともに、日本の伝統を楽しみながら、大切な思い出を作ってください。

七五三の着物 NEW TREND

7歳女の子着物

【対応身長110cm-125cm】【オリジナル髪飾り付】

■明るく鮮やかな色合いやポップでかわいいデザインが豊富な高級化繊

■昔から晴れ着と言えば正絹

3歳女の子着物

【対応身長85cm-100cm】【オリジナル髪飾り付】

■明るく鮮やかな色合いやポップでかわいいデザインが豊富な高級化繊

■昔から晴れ着と言えば正絹

5歳男の子着物

【対応身長103cm-118cm】

■袴タイプ

■和洋2WAYタイプ

3歳男の子着物

【対応身長85cm-98cm】

■袴タイプ

■被布タイプ

■和洋2WAYタイプ

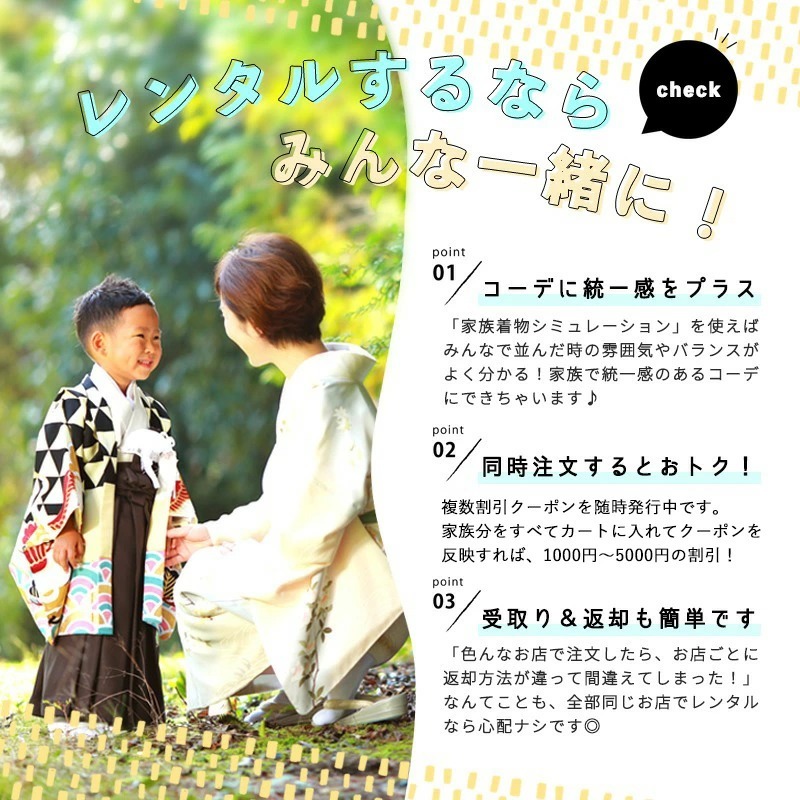

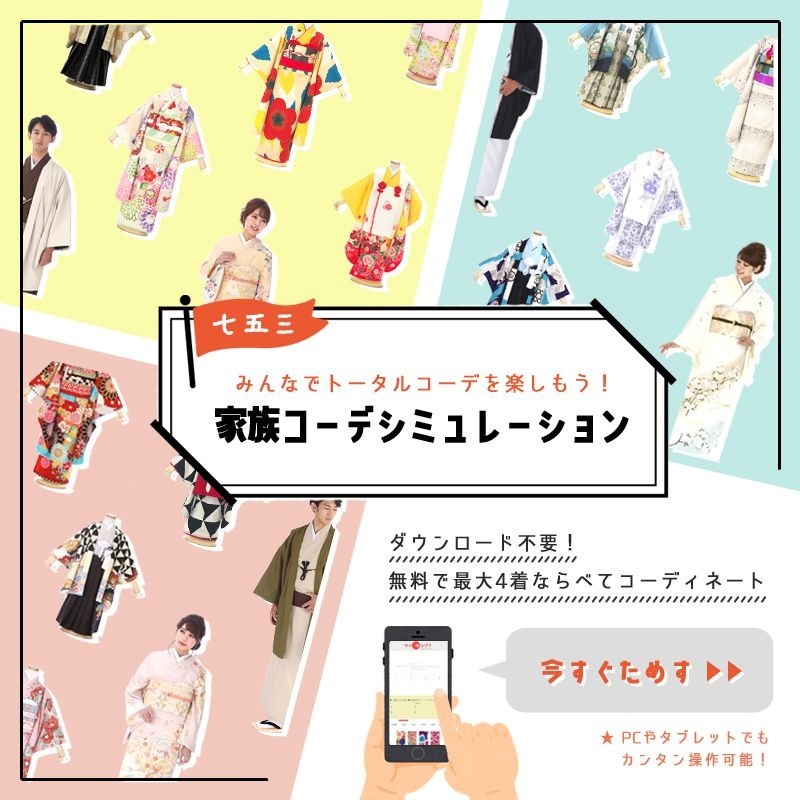

七五三は家族で着物のコーデシミュレーション

最新トレンドと伝統を融合。

当店の七五三衣装で個性を表現!

ママも晴れ着で家族の喜びをシェア!

最新トレンドから定番まで。

魅力を引き出す衣裳がここに!

.jpg)