七五三の初穂料、いくら包めばいい?

のし袋の書き方は?神社でのマナーも初めてのママ・パパに向けて、わかりやすく解説します。

金額相場や渡し方もこれで安心。

七五三の初穂料とは?

七五三は、お子さまの健やかな成長に感謝し、これからの幸せを願う大切な節目。

その際に神社で納めるのが「初穂料(はつほりょう)」です。

これは神さまへの感謝と、祈祷をお願いする際のお供えとしての意味を持ちます。

もともと「初穂」とは、その年に初めて収穫される稲穂のこと。

昔はお米や野菜、魚などの“初物”を神前に捧げる風習がありました。

今ではその想いを込めて金銭を納める形に変化し、「初穂料」として伝えられています。

ご家族の想いが込もったこの初穂料は、七五三の大切な儀式の一つです。

玉串料との違いは?

初穂料とよく似た言葉に『玉串料(たまぐしりょう)』があります。

どちらも神社で祈祷を受ける際に納める謝礼金ですが、使われるシーンに違いがあります。

- 初穂料

七五三やお宮参りなど、お祝いの場面で使用。 - 玉串料

お葬式や厄除けなど、より厳かな場面で使用。

七五三では「初穂料」としてのし袋に書くのが一般的です。

迷ったら、神社に確認しておくと安心です。

七五三の初穂料の金額相場は?

初穂料の相場は以下の通りです。

| 初穂料が明記されていない場合 | ||

|---|---|---|

| 一般的な相場 | 5,000円~10,000円 | 地域の小規模な神社やお寺 5,000円 大規模な神社な神社やお寺 10,000円 |

| 大きな神社や有名神社 | 10,000円~20,000円 | |

| 特別な祈祷をお願いする場合 | 20,000円以上 |

神社によって金額は異なるため、公式サイトや電話で確認しておくのがベスト。

明確な金額がない場合は、5,000〜10,000円を目安にしましょう。

- 七五三の初穂料の調べ方について

-

事前に神社での初穂料を確認しておきたい時の調べ方をご紹介します。

- ネットで検索

スマホやパソコンから「〇〇神社 七五三 初穂料」と検索すると、初穂料の金額がわかります。

特に大きな神社はご祈祷の案内ページや口コミで確認できます。 - 電話で問い合わせ

初穂料がわからない場合は、直接神社に電話をかけて確認しましょう。

神社の担当者が丁寧に教えてくれます。 - 問い合わせる際に注意すべきポイント

ご祈祷は神主さんに個別に祈願してもらうもので、初穂料が必要です。

一方、参拝は自分たちで賽銭箱にお賽銭を投げ入れて祈願するもので、通常はお賽銭以外の料金はかかりません。

- ネットで検索

- 七五三の初穂料に差が出る理由とは?金額の違いを徹底解説

-

神社によって、初穂料の5,000円、1万円、3万円といった金額帯に幅がある場合があります。

金額の差がある理由は、ご祈祷内容ではなく、以下のような要因によるもののようです。- お礼の大きさ

初穂料の金額が高いほど、大きな御札を受け取ることができます。 - 記念品の違い

金額に応じて、おしるしと呼ばれる記念品の内容が変わることがあります。 - 人数の違い

初穂料の金額により、社殿に上がれる家族の人数が異なる場合があります。

神社ごとに初穂料の内容は異なるため、事前に問い合わせて確認することをおすすめします。

- お礼の大きさ

- 七五三の初穂料は何人分必要?兄弟参拝時の金額と注意点

-

七五三の参拝を兄弟や姉妹で一緒に行う場合、初穂料の金額はどうなるのでしょうか?

兄弟などで参拝する場合は、人数分の初穂料を用意する必要があります。

例えば、初穂料が1万円の神社なら、一人につき1万円がかかります。兄弟2人で参拝する場合は、2万円を準備しましょう。

神社によっては、兄弟が一緒に参拝する場合、2人目以降の初穂料が割引になることがあります。

事前にホームページや電話で確認しておくと安心です。

のし袋の書き方とマナー

七五三の初穂料は、現金をそのまま渡すのではなく、のし袋に入れて納めるのが一般的です。

そのため、正しい包み方のマナーを知っておくことが大切です。

ここでは、初穂料を包む際ののし袋の選び方、表書きの書き方、中袋の書き方について詳しく説明します。

初穂料を包むのし袋の正しい選び方と注意点

七五三の初穂料を包む際には、適切なのし袋を選ぶことが重要です。

以下のポイントに注意して選びましょう。

のし袋の選び方

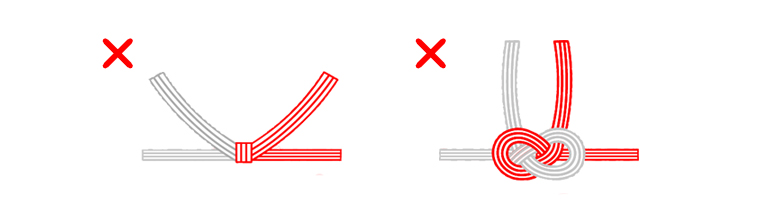

初穂料には、中央に「紅白の蝶結び」が飾られたのし袋を使用します。

蝶結びは何度でも結び直せるため、出産や入学、宮参りなど、何度あっても良いお祝い事にぴったりです。

避けるべきのし袋

「結び切り」や「あわじ結び」の水引が付いたのし袋は避けましょう。

結び切りは一度結ぶと解けない形で、結婚式やお見舞い、弔事など、一度きりで良いとされる行事に使われます。

あわじ結びも同様に、末永い関係を願う意味があり、謝礼や餞別、葬儀などに適しています。

水引の色は「紅白」を選びましょう。

赤色は魔除けの意味があり、白色は神聖で穢れがないことを示しています。

水引にはいくつかの種類がありますが、七五三には「蝶結び」が最適です。

蝶結びは何度でも結び直せるため、出産や入学、昇進など、何度あっても良いお祝い事に使用されます。

逆に「結び切り」や「あわじ結び」は一度結ぶと解けない形をしており、結婚祝いや快気祝い、葬儀などの一度きりが望ましい行事に使われます。

七五三の初穂料を包む際、蝶結びののし袋が用意できなかった場合でも、心配はいりません。

事前にのし袋を用意し忘れた場合は、当日の朝でもコンビニなどで購入できる一般的なお祝い用ののし袋を使いましょう。

もし、適切な種類ののし袋が手に入らない場合でも、郵便番号欄のない和紙などでできた白封筒を使用することができます。

紅白の蝶結びがプリントされた封筒や無地の白封筒も問題ありません。

七五三の初穂料を納める際、神社によってはのし袋を使用せず、ご祈祷の申込書と現金を直接受付に差し出す場合もあります。

事前にのし袋を用意している場合は、そのままのし袋で納めても問題ありません。

また、のし袋から現金を出して納めることもできます。

一部の神社では、白封筒の利用を推奨していることがあります。

この場合、郵便番号の枠が印刷されている郵便用の封筒ではなく、まっさらな白封筒を使用してください。

神社によっては特定の種類の袋を指定している場合もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

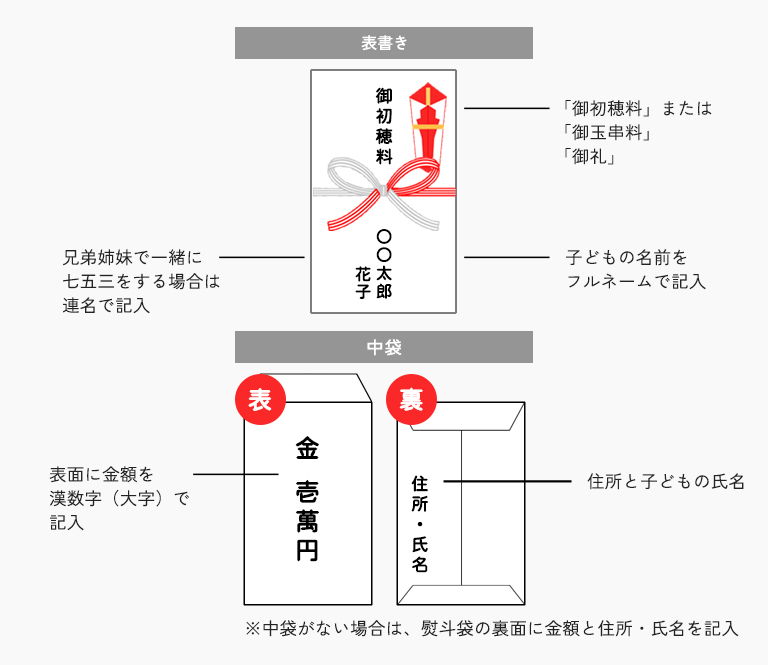

七五三の初穂料ののし袋の正しい書き方

初穂料を入れるのし袋には、表書きと中袋、それぞれに正しい書き方があります。

ここでは、初穂料を入れるのし袋の表書き、中袋、封筒の書き方や注意点について解説します。

のし袋は、名前や金額などを書く場所がいくつかあり、それぞれにマナーがあります。

正しい金額の書き方や神社に納める際のマナーについても詳しく説明します。

- 表書き

-

のし袋の表書きには「御初穂料」「初穂料」「御玉串料」または「御礼」と書きます。

書き方は地域によって異なる場合があるので、事前に両親や地域の方に相談するのも良いでしょう。

これを筆ペンや毛筆を使って、蝶結びの水引の上に丁寧に書きます。

筆や筆ペンが用意できない場合は、黒い太字のネームペンでも代用可能です。

ただし、できる限り筆ペンを使用するのが望ましいです。

表書きの文字は、できるだけ美しく書くことが大切です。

下には、七五三のご祈祷を受けるお子さまの名前をフルネームで記入します。

親の名前は書かず、子どもの名前だけを記載するようにします。

名前の横にはふりがなを添えると、神主が読みやすくなるため安心です。- 兄弟姉妹の場合

一つののし袋に連名で記入します。

年齢順に右から左へと名前を書きます。

三人の場合は、真ん中に二人目の名前が来るように記載します。 - お寺での七五三

お寺でご祈祷を行う場合は、のし袋の上部中央に「御布施」と記載します。

お寺での七五三の場合も、事前に確認をしてください。

- 兄弟姉妹の場合

- 上包みと中袋

-

七五三の初穂料を包む際、上包み(のし袋)と中袋と呼ばれる白い封筒がある場合、それぞれに正しい書き方があります。

中袋がある場合とない場合で、書き方が異なります。- 中袋がある場合

中袋の表には、中に包む初穂料の金額を記入します。

金額は「金伍仟円」「金壱萬円」など、毛筆や筆ペンで丁寧に書きましょう。

次に、中袋の裏には、郵便番号、住所、お子さまの名前を記入します。

これにより、初穂料の中身が明確になります。

中袋に名前や住所を書く欄が印刷されている場合は、その指示に従うと良いでしょう。 - 中袋がない場合

中袋がない場合は、のし袋の裏面の左下に金額、郵便番号、住所を記入します。

これも丁寧に書くことで、初穂料を納める際のマナーを守ることができます。

- 中袋がある場合

- 金額の正しい書き方

-

金額を書く際は、漢数字または大字(だいじ)を使用するのが一般的マナーです。

大字を使うことで、金額の改ざんを防ぐことができるため、正式な場では大字を使用することが望ましいです。

例えば、五千円の場合は「金五千円」または「金伍仟円」、一万円の場合は「金一万円」または「金壱萬円」と書きます。

これらは縦書きで記入し、「円」は「圓」と書くこともあります。

大字を使用することで、「一万」と記載した場合に縦に一本線を入れて「十万」にするなどの改ざんを防ぐことができます。- 中袋の表には、以下のように金額を記入します。

五千円の場合:「金伍仟円」または「金五千円」

一万円の場合:「金壱萬円」または「金一万円」

金額を書いた後に「也」をつける必要はありません。

一 二 三 五 千 万 壱 弐 参 伍 仟 萬 - 中袋の表には、以下のように金額を記入します。

七五三の初穂料は新札で!

七五三の初穂料をのし袋に入れる際には、できれば新札を準備するのがマナーです。

新札が手に入らない場合でも、できるだけきれいなお札を用意しましょう。

これは神様へのお礼として、きれいなお札を使うことが礼儀とされているからです。

のし袋にお札を入れる際は、表面が揃うようにします。肖像のある面が表となり、お札の肖像部分が上にくるように入れるのが正しい方法です。

こうすることで、中身を取り出す際にまず肖像が見えるようになります。

新札は銀行の窓口で「新札」と記入して両替の申込書を提出することで手に入れることができます。

一部の銀行では、ATMでも新札に両替が可能です。

ただし、郵便局では通常、新札への両替は行っていませんので注意してください。

七五三の初穂料を袱紗(ふくさ)に包む

袱紗はもともと、金品などの貴重品をほこりや汚れから守るために使われていた布です。

現在では、相手を敬う気持ちを示すための儀礼の一部として使用されています。

また、のし袋がしわにならないように保護する役割も持っています。

初穂料をのし袋に入れたままバッグに入れると、袋が傷んでしまうことがあります。

袱紗に包むことで、のし袋をきれいな状態に保ち、丁寧な印象を与えることができます。

そのため、のし袋をそのままバッグに入れず、袱紗に包んで持ち歩くのが正しいマナーです。

袱紗に包んで持ち歩くことで、神社で初穂料を渡す際も、丁寧で礼儀正しい印象を与えることができます。

初穂料を渡すまでは、必ずふくさに入れて持ち歩くようにしましょう。

七五三の初穂料を渡すベストタイミングとマナー

七五三の初穂料を渡す際は、注意すべきマナーがあります。

ここからは、初穂料の渡し方やタイミングなどを詳しく解説します。

七五三の初穂料を渡す際には、いくつかのマナーとタイミングに注意する必要があります。

一般的には「祈祷前」に社務所で渡すことが多いですが、祈祷後に受け付ける神社もあります。

渡すタイミングがわからない場合は、参拝する神社のホームページで確認するか、事前に神社に問い合わせて確認しておくと安心です。

初穂料を渡す際の言葉には特に厳密な決まりはありませんが、「お供えください」「お捧げいたします」といった表現が適切です。

祈祷前に受付で「よろしくお願いします」と伝えるのも良いでしょう。

- 初穂料の納め方(神社での流れ)

-

- 社務所や受付で祈祷の申し込み

- 初穂料をのし袋で丁寧にお渡し

- 必要事項を用紙に記入(祈願内容など)

- 案内に従って祈祷を受ける

当日は焦らず、神社の方の案内に従えば大丈夫。

お子さまの晴れ姿と共に、心を込めて神様へ感謝を伝えましょう。 - 初穂料の渡し方(祈祷前の場合)

-

用意した初穂料は、神社に到着してご祈祷を依頼するタイミングで渡しましょう。

七五三シーズンには、神社の受付に「七五三のご祈祷申し込みはこちらです」といったお知らせが出ていることが多いです。

神社の窓口で申込書を記入し、予約している旨を伝えます。

バッグから「ふくさ」を取り出します。

ふくさから「のし袋」を取り出し、申込書と一緒にのし袋を手渡します。 - 七五三の初穂料は誰が払う?

-

七五三の初穂料は、当日ではなく事前に準備しておくことが大切です。

当日に慌ててのし袋を用意するのは避け、不備がないようにしておきましょう。

着付けや親族との待ち合わせ、ご祈祷の申し込みなど、当日にはやるべきことがたくさんあります。

のし袋の購入、お札の準備、表書きや中袋の記入などはあらかじめ済ませておくと、当日はスムーズに進められます。

七五三の初穂料を誰が払うのかについては、特別な決まりはありません。

一般的にはママやパパが払うことが多いですが、地域によっては祖父母が払うこともあります。

家族内のしきたりや慣習を考慮し、事前に話し合って決めておくと良いでしょう。

当日のご祈祷をスムーズに進めるためにも、支払う人を事前に決めておくことが重要です。

七五三を迎える前に確認!初穂料とマナーのまとめ

七五三の「初穂料」は、ただのお金ではなく、神さまへの感謝と、お子さまの未来を願う心が込められた大切なものです。

金額相場やマナーを知っておけば、不安なく当日を迎えられます。

心を込めた準備で、家族みんながあたたかい気持ちになれる七五三になりますように。

七五三の着物 NEW TREND

7歳女の子着物

【対応身長110cm-125cm】【オリジナル髪飾り付】

■明るく鮮やかな色合いやポップでかわいいデザインが豊富な高級化繊

■昔から晴れ着と言えば正絹

3歳女の子着物

【対応身長85cm-100cm】【オリジナル髪飾り付】

■明るく鮮やかな色合いやポップでかわいいデザインが豊富な高級化繊

■昔から晴れ着と言えば正絹

5歳男の子着物

【対応身長103cm-118cm】

■袴タイプ

■和洋2WAYタイプ

3歳男の子着物

【対応身長85cm-98cm】

■袴タイプ

■被布タイプ

■和洋2WAYタイプ

マイセレクトの着物レンタル

最新トレンドと伝統を融合。

当店の七五三衣装で個性を表現!

ママも晴れ着で家族の喜びをシェア!

最新トレンドから定番まで。

魅力を引き出す衣裳がここに!

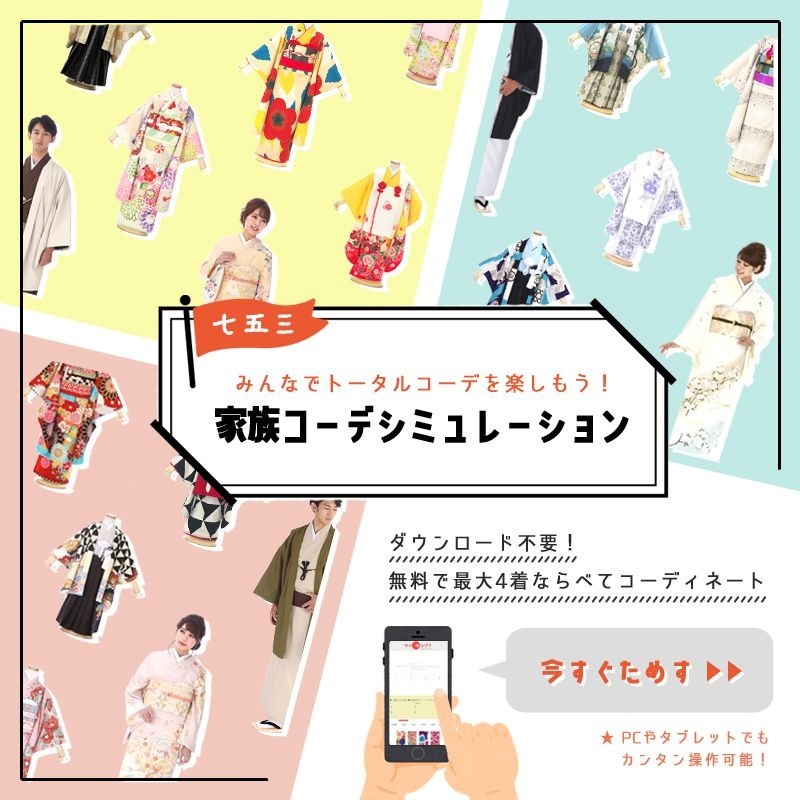

七五三は家族で着物のコーデシミュレーション

.jpg)